À travers les âges, la question de la forme de notre planète a attisé bien des débats et suscité une curiosité sans bornes. Du temps où la Terre était vue comme une surface plane à nos modernes compréhensions scientifiques, cette question a évolué en fonction de nos capacités d’observation et de calcul. Mais qu’en est-il véritablement de la forme de la Terre ? Parlons-en sous l’angle du géoïde, de la sphère, et même de concepts plus sophistiqués comme le sphéroïde et l’ellipsoïde.

Les premières conceptions de la forme de la Terre

Dans l’histoire ancienne, nombreuses étaient les civilisations qui percevaient la Terre comme un disque plat. Cette conception était largement influencée par les observations quotidiennes et le manque de moyens pour voir au-delà de l’horizon. Les navigateurs de l’époque anticipaient alors un bord du monde où il serait facile de tomber dans l’infini. Avec l’avènement de la pensée scientifique et philosophique grecque, des figures telles que Pythagore ont commencé à proposer que la Terre pourrait être ronde.

L’esprit curieux peut plonger dans cette antique vision lors de la visite des expositions sur la géodésie au musée des sciences. Ces expositions mettent en lumière les avancées effectuées par des chercheurs déterminés à percer les secrets de notre planète. Il n’est pas rare d’y découvrir des cartes anciennes qui retracent ces dernières conceptions théoriques.

La percée scientifique vers une Terre ronde

Avec Aristote évaluant les phases de la Lune et les éclipses, une idée plus précise émergea : la Terre est sphérique. Ce renouveau scientifique trouva écho auprès d’autres penseurs tels qu’Ératosthène, qui fut le premier à calculer presque exactement le diamètre de la Terre grâce à une technique rudimentaire mais ingénieuse basée sur les angles solaires.

Ce progrès ne s’arrêta pas là. La Renaissance apporta son lot de découvertes avec de nouvelles méthodes d’exploration cartographique. Dans ce contexte, explorer les cartes anciennes et modernes de la Terre offre une richesse visuelle incomparable, illustrant les tâtonnements et succès de nos ancêtres pour comprendre notre habitat spatial.

Sphère ou autre chose ? Les nuances de la réalité

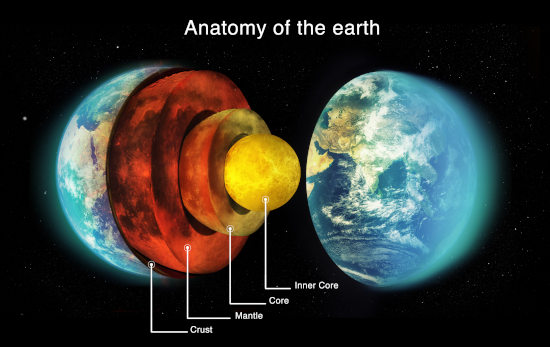

Si nous disons communément que la Terre est ronde, il faut préciser que cette appellation simple masque une réalité plus complexe. En vérité, notre planète prend la forme d’une sphère, certes, mais légèrement aplatie aux pôles – une forme connue sous le nom de sphéroïde ou d’ellipsoïde.

Cette distinction résulte principalement de la rotation de la Terre, qui génère une force centrifuge poussant légèrement les masses vers l’extérieur, causant cet aplatissement. Ainsi, observer la Terre depuis les observatoires astronomiques modernement équipés peut offrir une perspective fascinante sur cette modification subtile de sa forme.

Du sphéroïde au géoïde : modélisation de la Terre

Poursuivons donc dans nos termes techniques avec le terme « géoïde », désignant une représentation encore plus fidèle de la Terre. Définissant la surface équipotentielle où toutes les directions sont perpendiculaires au champ de gravité local, le géoïde reflète mieux la variation locale de la pesanteur due aux montagnes, bassins océaniques et autres variations topographiques.

Il est intéressant de noter pourquoi la terre tourne sur elle même, car cela joue un rôle dans les modifications subtiles de la forme terrestre que décrit le géoïde.

Participer à des conférences sur la forme de la planète permet souvent de grappiller un aperçu complet de l’évolution de ces modélisations progressives. On y découvre comment chaque nouvelle donnée affine notre compréhension actuelle, permettant de projeter des globes interactifs précis dans les centres scientifiques contemporains.

A lire : Quelles îles paradisiaques doivent absolument figurer sur votre liste avant de quitter ce monde ?

Idées reçues et réalités visuelles

Notre compréhension actuelle de la forme de la Terre abonde de détails subtils, expliquant pourquoi simplement l’imaginer comme une « sphère parfaite » est réducteur. C’est une des raisons pour lesquelles admirer les maquettes géantes dans les musées d’histoire naturelle procure une révélation tangible de cette complexité méconnue.

De fait, ces établissements muséaux offrent également des ateliers pédagogiques qui permettent une approche ludique et éducative pour toute la famille. Revenir chez soi en petit astronome expérimenté après avoir compris le rôle des forces en jeu dans la structuration planétaire constitue un enrichissement certain.

Perspectives éducatives stimulantes

Entre animations numériques, interventions de spécialistes et installations grandeur nature, maîtriser ces concepts devient captivant. Comprendre la différence entre les descriptions simplifiées du livre de sciences et la sensibilité captivante de simulations dynamiques redessine souvent la perception publique traditionnelle.

Ce cheminement analytique, symbole de notre progrès culturel cumulatif, stimule les esprits curieux de tout âge à déterrer des réponses aux questions fondamentales concernant non seulement notre univers visible, mais aussi les fondements physiques de notre environnement immédiat.

L’interdisciplinarité au service de la découverte

Que dirait un mathématicien, toutefois, face à une pareille révérence envers le détail du géoïde ? Peut-être insisterait-il sur la modestie d’une approche purement scientifique, rappelant la persistance nécessaire pour se pencher sur chaque moindre nuance géophysique avant d’atteindre l’évidence commune.

Inviter divers spécialistes à participer à une table ronde est souvent précieux. Ils peuvent éclaircir certaines zones d’ombre intellectuelles, appuyer sur l’importance d’étudier des sources variées en regard des pensées actuelles. Le dialogue ouvert et constructif favorise indéniablement une compréhension élargie.

Observations croisées et conclusions partagées

Chaque discipline apporte son flot d’interprétations et ajuste la focale des savoirs accumulés. Fédérer coopération cognitive, émergeront des hypothèses synergiques condensant visions passées, innovations technologiques et anticipation future.

Explorer par exemple les implications du mouvement tectonique sur la courbure observable nocturne illustre aisément les applications concrètes des théories en place afin d’ajuster continuellement le modèle parfait. Réviser cumuls thermalismes, approches thermodynamiques… Contribution collective n’est jamais vaine !